| Die

Folgen einer angezündeten Zigarette

Politisch

(un)korrekt

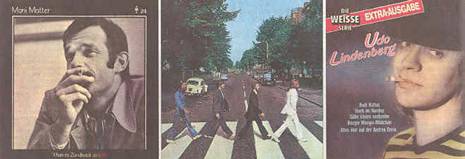

Paul McCartney wird die Zigarette auf einem Plattencover

wegretouchiert

Wie weit kann oder soll die so genannte politische Korrektheit

gehen? Ist das Wegretouchieren von Paul McCartneys Zigarette nicht

eine weitere Fälschung der Bilder-Geschichte?

Letzte Woche wars in dieser Zeitung zu lesen: Paul

McCartney wird in der Abbey Road zum Nichtraucher, da das Handeln

im Sinne der politischen Korrektheit auch vor Musikfotos nicht Halt

machen soll. Das viel zitierte und oft kopierte Cover des Beatles-Albums

«Abbey Road» - die vier Beatles gehen hintereinander über einen Zebrastreifen

- soll retouchiert werden und Sir Paul McCartney (60) wird für die

Poster- und Merchandising-Version des Covers in den USA digital «verbessert».

Dem barfüssigen jungen McCartney wurde per Computertechnik die Zigarette

aus der Hand genommen. Doch nicht nur die Poster für die amerikanischen

Kids sollen rauchfrei werden. Auch das Cover soll bei einer Neuauflage

bald ohne Glimmstängel verkauft werden.

«Fälschung!», werden die einen rufen, «korrekt», die

starke Anti-Raucher-Lobby. Das Beispiel mag auf den ersten Blick als

Gag erscheinen, aber es wirft grundsätzliche Fragen auf. Denn wohin

wird die Retouchierung der fotografisch festgehaltenen Realität führen,

wenn nicht zu einer Fälschung der Bilder-Geschichte? Und was wird

in Zukunft retouchiert? In den 60er-Jahren machte man die Hautfarbe

der schwarzen Operndiva Leontyne Price auf LP-Covers heller. Wird

man in diesem Fall bald zurück retouchieren?

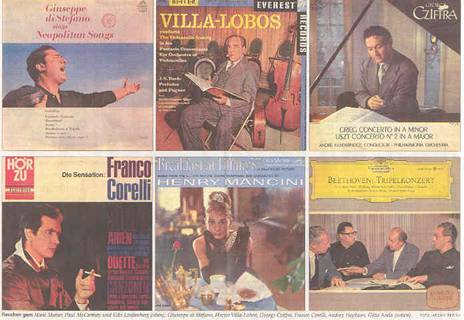

Paul McCartney mag einer der berühmtesten rauchenden Musiker sein,

doch er ist nicht der einzige. Gerade in der Klassikwelt war es Ende

der 50er und Anfang der 60er Mode, sich mit Zigarette zu zeigen. Auf

LP-Cover hatte eine kleine Zigarette grosse Wirkung. Vor allem auf

amerikanischen Pressungen gab man sich grosse Mühe, «schöne» Bilder

zu bringen: Die Grossaufnahmen verkauften sich. Um dann (auch in Europa)

ein amerikanisches Lebensgefühl zu verkörpern, gehörte die Zigarette

öfters dazu: Der Hang dazu ist auch in Filmen (etwa in «Breakfast

at Tiffany´s») zu beobachten.

Selbst Opernsänger schreckten vor der Zigarette nicht zurück. Die

zwei bekanntesten Tenorstars der 50er- und 60er-Jahre, Franco Corelli

und Giuseppe di Stefano, rauchten: Corelli auf einer deutschen Pressung,

Giuseppe di Stefano auf einer Aufnahme mit neapolitanischen Liedern,

die heute mit dem alten Cover in den CD-Läden liegt.

Der legendäre Tastenlöwe Gyorgy Cziffra raucht beim Studium seiner

Partitur; auch Géza Anda, früh verstorbener Ehemann von Hortense Anda-Bührle,

kann in der Besprechung mit Dirigent Ferenc Fricsay und den Kollegen

nicht auf seine Zigarette verzichten. Und der 1887 geborene Dirigent,

Komponist und Cellist Hector Villa-Lobos verkörpert mit seiner Zigarre

und seinem edlen Anzug eine Klasse für sich.

Bei Pop/Rock- wie Jazz-Interpreten gehörte die Zigarette auch in den

70er und 80er-Jahren teilweise noch zum Image. Sei das nun bei der

Band Oasis, bei Udo Lindenberg oder Janis Joplin. Bei Mani Matters

LP «I han es Zündhölzli azündt» ist sie fast schon programmatisches

Element der Lebensverstrickungen, ja eine Weiterführung des Titelsongs.

Analog dem Zündhölzchen kann die Zigarette hier aber auch dazu mahnen,

dass ihr Anzünden unangenehme Folgen haben kann. Zu welchem Lied ihn

das neue «Abbey- Road»-Bild wohl anregen würde?

|